-

«Высотки» штурмуют небо

10.05.2017

В мире моделей

В мире моделей -

Категория высотных моделей (S1) — одна из самых «ветхих» в ракетомоделизме. С 1985 года, с шестого мирового первенства, она прочно «прописалась» во всех чемпионатах Европы и мира. Нужно подчернуть, что отечественные спортсмены сходу стали фаворитами в ней и из одиннадцати мировых первенств последних двадцати лет семь раз становились чемпионами.

Убедительную победу на 16-м чемпионате мира на Байконуре в классе моделей на высоту полёта одержал В.А.Меньшиков, неоднократный чемпион России, призёр и мира первенств и победитель Европы. Его модель — «высотка» класса S1B поднялась на 612 м (см. «М-К» № 6 за 2007 год).

В зависимости от удельного импульса двигателей, длины и диаметра корпуса категория S1 поделена на пять классов.

Вот уже много лет чемпионатными являются классы S1B — у юношей и S1C — у взрослых. По окончании недавних трансформаций в кодексе ФАИ технические требования к моделям стали однообразными: минимальный диаметр — 40 мм на середине длины ракеты (не меньше 500 мм). И ещё — в категории S1 минимальный диаметр корпуса (заднего сечения любой ступени) не должен быть больше 18 мм.

Классы S1B и S1C отличаются большим суммарным стартовой массой и импульсом двигателей модели. У юношеских — импульс не более 5 н. с., масса — не более 60 г., у взрослых соответственно — не более 10 н. с. и 120 г.

Ещё одно неспециализированное требование к моделям данной категории.

При применение двух «рабочих» ступеней импульс модельного ракетного двигателя (МРД) должен быть однообразный на обеих ступенях — по 2,5 н. с. (у класса S1B) и по 5 н. с. (для класса S1C). Разрешается применять любое число двигателей, при любой их комбинации, при условии, что их суммарный импульс не превысит допустимого значения для данного класса.

Цель соревнований в категории высотных моделей (S1) — достижение громаднейшей высоты, определённой путём соответствующих измерений.

Любой участник может совершить три полёта — по отличных показателей и определяется победитель. При равенстве результатов, для обнаружения лучшего берётся сумма двух полётов. А вдруг и она однообразна, то сумма всех трёх и определяет чемпиона.

Все модели данной категории для определения результата высоты отслеживаются в полёте не меньше чем с двух откалиброванных измерительных устройств (теодолит, ТЗК), расположенных на финишах базисной линии длиной не меньше 300 м в прямой видимости с места старта. Операторы, трудящиеся с измерительными устройствами, фиксируют углы как довольно вертикальной оси (азимут), так и довольно горизонтальной (возвышение) с точностью до 0,5 градуса.

Угловые эти, полученные при наблюдении за моделью, переводятся в эти по высоте способом триангуляции.

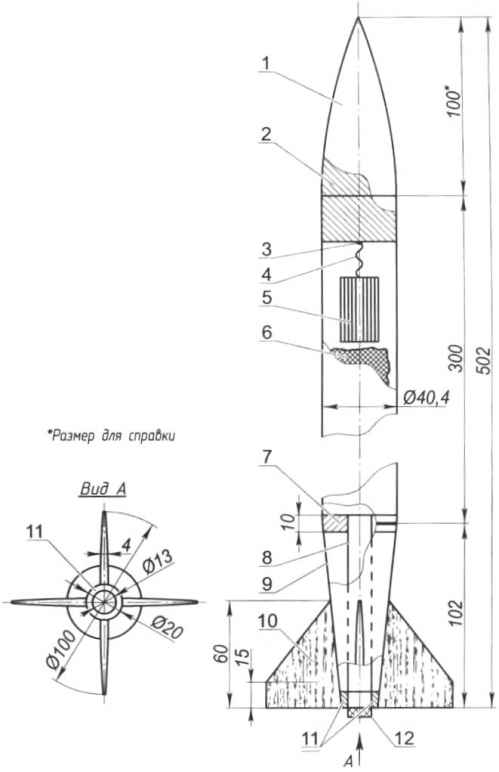

Рис. 1. Модель ракеты на высоту полёта класса S1B:

1 — головной обтекатель; 2 — корпус; 3 — петля; 4—нить подвески совокупности спасения (фал); 5 — совокупность спасения модели (парашют); 6 — пыж; 7 — соединительный шпангоут; 8 — обойма; 9 — хвостовой элемент (конус); 10 — стабилизатор; 11—силовой шпангоут; 12—двигатель модели ракеты (МРД)

Для тех, кто желает изготовить собственную первую высотную модель, предлагаем описание и чертёж несложной одноступенчатой модели класса S1B под двигатель суммарным импульсом 5 н. с. (рис.1).

Материал для её постройки дешёвый — бумага, пенопласт. Корпус склеивают из двух слоёв писчей бумаги (толщиной 0,1 мм) на оправке диаметром 40 мм. Размеры заготовки наряду с этим — 300×270 мм. Волокна бумаги при выборе заготовки нужно располагать на протяжении оправки — не будет изломов и складок. Для работы возможно использовать клей ПВА, мало разбавив его водой.

По окончании подсыхания накатанной трубки шов направляться обработать наждачной бумагой и два раза покрыть поверхность нитролаком.

По такой же разработки изготавливают и хвостовой элемент, применяя конусную оправку. Его по окончании соответствующей обработки и просушки зажимают в патрон токарного станка и торцуют до размера по длине 102 мм. После этого склеивают из бумаги и обойму двигателя длиной 107 мм, применяя оправку диаметром 13,2 мм.

На обойме с обоих финишей закрепляют два шпангоута, выточенных из пенопласта. Один (нижний) — силовой, второй (верхний) — стыковочный. При помощи его осуществляется соединение корпуса и хвостового элемента. Перед этим обойму вклеивают в хвостовой элемент.

В верхнюю часть корпуса изнутри закрепляют маленькой отрезок нитки (фал) для соединения его с другими частями модели.

Головной обтекатель — оживальной формы, вытачивают из плотного пенопласта на токарном станке.

Протяженность посадочной юбки — 25 мм. По окончании обработки его снаружи армируют — покрывают слоем клея ПВА и зашкуривают, приобретая ровную поверхность. В торец юбки вклеивают петлю из нитки, к которой потом крепят нить и парашют подвески.

Стабилизаторы (их четыре) вырезают по шаблону из потолочного пенопласта толщиной 4 мм. Заготовки складывают в пакет и обрабатывают по контуру. После этого любой профилируют как по виду сверху — уменьшая толщину до 2 мм, так и по виду спереди — придавая обтекаемый симметричный профиль.

Для повышения жёсткости боковые поверхности стабилизаторов обклеивают писчей бумагой и обрабатывают мелкозернистой шкуркой, достигая хорошей, ровной поверхности. Крепят стабилизаторы к хвостовому конусу при помощи водно-дисперсного клея-экспресс «Столяр».

Собранную модель (с двигателем) нужно взвесить и отбалансировать — так как устойчивый полёт — залог успешного выступления на соревнованиях.

Одной из задач при конструировании спортивных моделей ракет есть обеспечение их стабилизации, другими словами устойчивого полёта на заданной (вертикальной) траектории.

Нужно подчернуть, что один из способов обеспечения устойчивости ракетных моделей — аэродинамический — уже заложен в их конструкциях — установкой стабилизаторов. Но для категории «высоток» будет нелишне проверить, устойчив либо нет этот летательный аппарат под действием внешних сил.

Нужным условием аэродинамической устойчивости есть обоюдное размещение центра тяжести (ц. т.) и центра давления (ц. д’) модели.

В случае если ц. т. расположен в первых рядах ц. д., то модель будет устойчива. В случае если ц. т. модели сзади ц. д., тогда — нет. Отношение расстояния от ц. т. до ц. д. к длине модели ракеты определяет «запас устойчивости». Для моделей со стабилизаторами он должен быть около 5 — 10 процентов.

Центр тяжести модели (в стартовой готовности) определяют путём её балансировки на ребре школьной линейки.

Для нахождения центра давления возможно воспользоваться двумя методами: практическим и расчётным. Для первого из любого листового материала — фанеры, картона, пластика — вырезают фигуру по контуру модели ракеты и находят ц. т. той самой плоской фигуры.

Это будет ц. д. модели. Но нужно признать — погрешности наряду с этим неизбежны. Практические выводы возможно подтвердить вторым — расчётным методом. Для него вычерчивают боковой вид модели и определяют площадь каждого её элемента (обтекателя, корпуса, стабилизаторов и т. д.).

Отмечают на рисунке ц. т. каждого элемента. Площадь каждой из фигур , которая определяется по известным геометрическим формулам, умножают на расстояние от вершины модели до ц. т. данного элемента и приобретают момент сопротивления плоской фигуры. Сумма моментов, поделённая на суммарную площадь, даст расположение геометрического центра тяжести контура либо центра давления модели.

Для данной модели ракеты класса Э1В он будет равен 215 мм. Для трансформаций положения ц. т. вероятна загрузка головного обтекателя.

«ВЫСОТКА» А. КОЗЛОВА

Оригинальностью двухступенчатой модели ракеты класса S1B являются соединение ступеней при помощи корпуса МРД подкалиберная форма и второй ступени корпуса верхней ступени.

Предлагаемый метод соединения ступеней — работа практически ювелирная, требует определённых умения и навыков. Форма корпуса второй ступени — подкалиберная (с переменным сечением), и с позиций аэродинамики ответ полностью верное и грамотное. Так как полёт модели на высоту происходит по большей части именно на второй ступени (на первой — до высоты 10 — 15 м). Так что выбор автора по форме корпуса совсем оправдан. А сейчас конкретно о модели.

Корпус первой ступени отформован из двух слоёв стеклоткани плотностью 20 г/м2 на оправке фигурной формы с громаднейшим диаметром 40 мм и мельчайшим — 18,7 мм. По окончании затвердевания смолы заготовку (вместе с оправкой) зажимают в патрон токарного станка и обрабатывают снаружи наждачной бумагой различной зернистости. После этого покрывают двумя слоями яхтенного лака «Параде Л20» и обрезают по нижней длине — 344 мм.

Вовнутрь корпуса вклеивают: сверху посадочную втулку с внутренним диаметром 10,2 мм и шириной 10 мм; снизу — пять шпангоутов: четыре — с внутренним диаметром 4 мм и один —донный, диаметр его — 10,2 мм. Вовнутрь шпангоутов закрепляют огневод — трубку из стеклопластика длиной 329 мм и диаметром 4 мм. К нижнему его срезу на длину 9 мм клеят втулку «посадки» МРД первой ступени. Он надевается на неё внутренней поверхностью верхней части корпуса двигателя.

На расстояние 50 мм от нижнего среза корпуса первой ступени в нём делают сквозное (диаметральное) отверстие диаметром 1 мм, проходящее и через огневод. В это отверстие перед стартом продевают нитку для крепления тормозной ленты (совокупности спасения) первой ступени.

Стабилизаторы (их — три) первой ступени делают из бальзовой пластины 3 мм, профилируют, уменьшают к свободному краю до толщины 0,5 мм и крепят встык к корпусу посредством эпоксидной смолы. После этого покрывают их двумя слоями лака.

Корпус второй ступени, как было сообщено выше, — подкалиберный, изготовлен равно как и корпус нижней ступени — отформован на оправке переменного диаметра: громаднейший — 18,9 мм и мельчайший — 10,1 мм. По окончании затвердевания смолы взятую заготовку зажимают в токарный станок и при 270 — 300 об/мин обрабатывают наждачной бумагой и покрывают лаком. Разрешив ему просохнуть, торцуют по размеру (протяженность — 134 мм без головного обтекателя).

Рис.

2. Модель ракеты класса S1B чемпиона России А.Козлова (г.Екатериибург):

1 —головной обтекатель; 2 —петля подвески; 3—корпус второй ступени; 4—нить подвески совокупности спасения; 5—совокупность спасения (тормозная лента); 6—пыж; 7—упорная втулка; 8 — центрирующая втулка; 9—стабилизатор второй ступени; 10 — шпангоут второй ступени; 11—МРД второй ступени; 12—посадочная втулка первой ступени; 13—огневод; 14—шпангоут; 15 — переходной конус; 16—шпангоут; 17—корпус первой ступени; 18—центрирующие шпангоуты первой ступени; 19—втулка «посадки» (крепления) МРД; 20—донный шпангоут; 21 —МРД первой ступени; 22 — стабилизатор первой ступени; 23—совокупность спасения первой ступени

Вовнутрь корпуса в нижнюю (кормовую) часть вклеивают упорную и центрирующую втулки и шпангоут, предварительно сделав в них отверстие диаметром 10,2 мм по МРД. В верхней части корпуса изнутри закрепляют фал (нитку длиной около 800 мм) для соединения с головным обтекателем и крепления тормозной ленты. Её протяженность — не менее трех метров, ширина — 25 — 30 мм.

Стабилизаторы второй ступени (их — четыре) вырезают из бальзовой пластины толщиной 1 мм, боковые стороны армируют стеклотканью, крепят встык к хвостовой части корпуса.

Головной обтекатель — оживальной формы, вытачивают из липы, прекрасно обрабатывают и покрывают лаком. В нижний торец (юбку) вклеивают петлю для крепления фала.

Полётная масса модели без МРД и совокупности спасения — около 20 граммов. Стартует «высотка» на двух двигателях «Дельта» импульсом 2,5 н. с. МРД первой ступени замедлителя не имеет. Его задача — дать модели стартовый «толчок», разогнать до определённой скорости.

Время его работы не более 1 — 1,2 с. Время работы замедлителя МРД второй ступени подбирается фактически и образовывает порядка 6 — 6,5 с.

Подготовка модели к старту — дело важное, требует определённой последовательности и навыков. Поведаем об этом детально.

В данной конструкции (по методу соединения ступеней) очерёдность их подготовки значения не имеет.

К примеру, начнём с первой (нижней) ступени. На внешней стороне корпуса, в месте диаметрального отверстия, закрепим тормозную ленту-полосу из фольгированного полиэтилена размерами 25×300 мм, предварительно сложенную «гармошкой». Продетой через отверстие хлопчатобумажной ниткой прижимаем и привязываем к корпусу тормозную ленту.

Затем в этот шпангоут вставляем МРД и «сажаем» его на втулку (соединение должно быть плотным, без люфтов). После этого сверху засыпаем в огневод мало пороха — одну мерку (отрезок гильзы от мелкокалиберной винтовки длиной 4 мм).

Потом укладываем тормозную ленту в корпус второй ступени, предварительно засыпав тальк, краску и вату (для цветного облака для лучшего наблюдения высоты раскрытия совокупности спасения).

После этого с тугой посадкой «ставим» МРД второй ступени, оставляя его юбку длиной 18 мм свободной. На неё с маленьким упрочнением надеваем втулку корпуса первой ступени. Торец двигателя наряду с этим упирается в верхний срез огневода. Расстояние между ступенями в месте их соединения не должно быть более 1,5 — 2 мм.

Для гарантии в сопло двигателя второй ступени возможно засыпать 5 — 6 порошинок.

Взлетает модель с газодинамической установки типа «пистон», наряду с этим юбка МРД первой ступени входит в держатель данной установки. По окончании старта, на высоте 10 — 15 м срабатывает вышибной заряд двигателя первой ступени. Огневой импульс передаётся по трубке-огневоду к двигателю второй ступени, и она «уходит» вверх.

И одвременно с этим происходит пережигание фиксирующей нитки совокупности спасения первой ступени, тормозная лента раскрывается — и она приземляется.

В. РОЖКОВ

Случайные записи:

Российские экстремалы залезли на 650 метровую башню в Шанхае!Shanghai Tower 650 meters

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Вся сознательная судьба Владимира Меньшикова связана с небом. В юные годы он строил летающие модели самолетов. Из этого и выбор профессии. И, как само…

-

Воображаемая вниманию читателей модель ракеты класса S1B (высота полета) с суммарным импульсом двигателей до 5 Н·с разрешила А. Митюреву в течение многих…

-

Как представляется, модель мастера спорта интернационального класса из Мурманска А. Коряпина может по праву принимать во внимание совершенством техники в…

-

Многоступенчатые штурмуют высоту

Мысль составной, либо многоступенчатой, ракеты выдвинута еще К. Э. Циолковским во второй половине 20-ых годов XX века. А 19 мая 1938 года под Москвой в…

-