-

Наши клетки чувствуют сообща

05.06.2020

Наука и жизнь

Наука и жизнь -

Межклеточные контакты оказывают помощь клеткам в тканях согласовать собственные ощущения от внешних сигналов.

Весьма в далеком прошлом кое-какие из древних одноклеточных решили объединить собственные клетки и дальше уже жить совместно – так появились многоклеточные существа, к каким относятся и дуб, и роза, и олень, и воробей, и мы с вами.

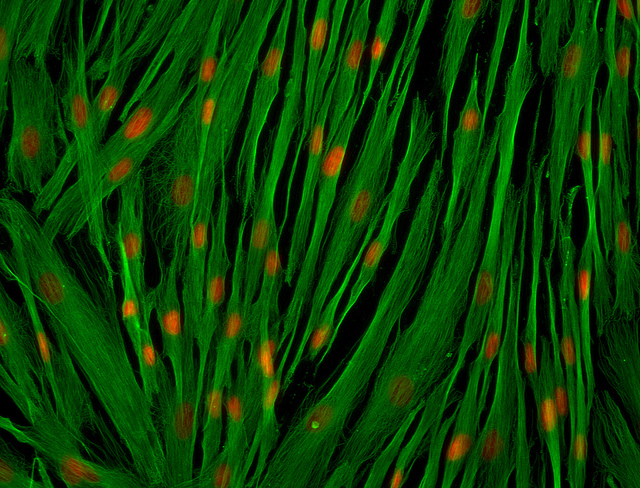

Фибробласты человека; красным окрашены ядра, зелёным – белки цитоскелета. (Фото Sergei Golyshev / www.flickr.com/photos/29225114@N08/8658765020.)

Переход к многоклеточности происходил довольно продолжительное время, и, разумеется, в ходе случалось большое количество тупиковых сценариев и ошибок. Но столь же разумеется, что многоклеточность давала определённые преимущества, чем жизнь «в одну клетку», и исходя из этого те организмы, каковые на протяжении мутаций получали склонность к новому, «коллективному» образу судьбы, взяли эволюционный шанс – они не вымерли и дали начало огромному разнообразию живых форм.

Каковы же преимущества многоклеточной судьбе перед одноклеточной? В большинстве случаев тут вспоминают про специализацию: собравшись совместно, клетки смогут выбрать себе какую-то одну функцию и достигнуть в ней громадных высот, чем если бы они жилипоодиночке.

Несколько клеток, в которой все в совершенстве делают какую-то собственную часть работы, действеннее применяет ресурсы среды и действеннее противостоит разнообразным экологическим проблемам. Исследователи из Университета штата Орегон и Университета Пердью в собственной статье в PNAS пишут о ещё одном преимуществе, которым пользуются многоклеточные совокупности – речь заходит о более согласованном восприятии внешних сигналов.

Все живые клетки неизменно что-то ощущают – раздражителем возможно свет, тепло, механическое давление, электрохимический импульс от соседей, в случае если мы говорим о нервных либо мышечных клетках; наконец, все клетки без исключения принимают очень много химических молекул-сигналов, блуждающих около.

В клеточных мембранах имеется особые рецепторы, принимающие тот либо другой тип сигнала, и в случае если с рецептором снаружи свяжется «его» молекула, то он передаст данные об этом событии вовнутрь (передача сигнала – процесс достаточно сложный и происходит с участием дополнительных молекул-посредников). Но клетки кроме того одного типа всё-таки отличаются друг от друга, и сигналы смогут потому принимать по-различному. Кто-то, к примеру, оказывается менее чувствителен к определённому веществу, кто-то более, у кого-то передача и восприятие сигнала сопровождается сильным шумом и т. д.

Но в случае если клетки соберутся совместно, это очень сильно повысить надёжность их ощущений, и потому реагировать они также будут более верным образом. Авторы работы экспериментировали с фибробластами – клетками соединительной ткани, от которых, например, зависит заживление ран. Фибробласты ощущают молекулу АТФ во внешней среде, отзываясь на неё колебаниями ионов Ca. (Про АТФ чаще говорят как про энергетическую молекулу, в которой энергия запасается в удобной для применения форме, но она кроме этого является одним из самых распространённых химических сигналов.)

У различных клеток кальциевый ответ на АТФ будет различаться: кто-то более с радостью отреагирует на неё, кто-то менее, да и сами концентрационные колебания ионов смогут быть различными по виду. Но, в случае если перед нами не одиночные клетки, а несколько, соединённая межклеточными контактами, то их чувствительность к сигналу возрастёт, а темперамент кальциевых колебаний у различных клеток станет более схожим – они как бы начнут ощущать в унисон.

Очевидно, в группе смогут быть пара различных «точек зрения», но благодаря постоянному общению между собой клетки находят единомышленников, и в следствии всё равняется удастся организовать некое «единое вывод» – неспециализированная реакция будет таковой, как у многих. И теоретическая модель, и испытания с клетками продемонстрировали, что свойство клеточной группы реагировать на раздражитель, свойство генерировать единый ответ зависит от плотности клеточной популяции.

Всё это нереально без межклеточных контактов, о которых мы упоминали чуть выше: клетки в сообществе должны существовать не просто так, но будучи связанными особыми «скрепками» – белками коннексинами. Таковой контакт именуется щелевым, через него проскакивают как заряды, так и маленькие молекулы, и встретить его возможно практически во всех органах и тканях. Разумеется, посредством щелевого контакта клетки смогут согласовывать собственные ощущения по поводу внешнего сигнала.

Не смотря на то, что опыты ставили с фибробластами, полученные результаты возможно распространить на каждые другие клетки. «Объединённые ощущения» разрешают фоторецепторам организовать неспециализированную зрительную картину, а нервным клеткам отправить мышцам корректный сигнал. Само собой разумеется, неспециализированная реакция – не обязательно самая правильная, но, ощущая совместно, клетки в состоянии сделать хоть что-то если сравнивать с тем, чем если бы они были поделены.

Любопытно, что раковые клетки не хорошо воздействуют на клеточное сенсорное единство: в случае если их подсадить к обычным фибробластам, то сеть общения начнёт трудиться с помехами, и колебания ионных концентраций, говорящие о восприятии сигнала, отправятся вразнобой. Быть может, подействовав как-то на межклеточные соединений как в опухоли, так и на её границе с обычными тканями, удастся призвать её к порядку – другими словами к самоуничтожению.

Создатель: Кирилл Стасевич

Источник: nkj.ru

Размер клетки для перепелов

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Клетки любят есть округлое и вытянутое

Поглощая частицы из внешней среды, клетки обращают внимание на их форму. Несложные организмы, состоящие всего из одной-единственной клетки, питаются…

-

Мутации в раковых клетках подчиняются эволюционным законам

Эволюционный подход разрешает выяснить, какие конкретно мутации сейчас необходимы раковой опухоли чтобы выжить, а какие конкретно, напротив, способны…

-

Обнаружены стволовые клетки, отвечающие за ум и креативность

Сравнительно не так давно ученые нашли новый тип стволовых клеток, на каковые, думается, возможно смело возложить ответственность за то, как скоро…

-