-

Новые подробности о миниатюрном плазмонном лазере

29.11.2013

Hi-tech

Hi-tech -

Инженеры из Тайваня, США и Китая испытали несложной в изготовлении плазмонный нанолазер (коротко об этом изобретении мы уже писали).

Неспешно уменьшая размеры простых полупроводниковых лазеров с диэлектрическими оптическими резонаторами, учёные дошли до фундаментального дифракционного предела ~(?/2n)3, где n — показатель преломления. Преодолеть это ограничение разрешают лазеры, применяющие явление возбуждения поверхностных плазмон-поляритонов — электромагнитных волн, каковые появляются на границе раздела между металлом и диэлектриком.

Скорость плазмонных волн заметно уступает скорости света, благодаря чего значительно уменьшается (если сравнивать с электромагнитным излучением той же частоты) и протяженность волны.

За счёт этого колебания на оптической частоте «умещаются» в миниатюрном субдифракционном плазмонном резонаторе.

Лучшим из всех материалов, подходящих для плазмонных резонаторов в оптической и ближней инфракрасной областях, считается серебро. Реализовать его потенциал мешало то, что экспериментаторы трудились с зернистыми поликристаллическими серебряными плёнками. присутствие и Шероховатость поверхности межзёренных границ приводили к рассеянию поверхностных плазмон-поляритонов, что делало порог лазерной генерации неоправданно высоким.

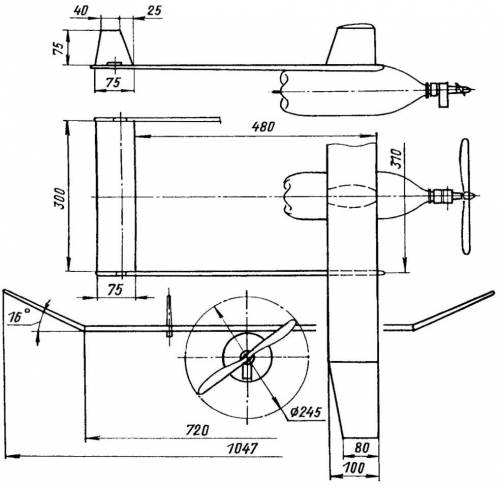

Рис. 1. Схема устройства (иллюстрация из издания Science).

Авторы разработки попытались исправить данный недочёт, синтезировав серебряную плёнку по довольно несложной двухэтапной методике. На начальной стадии осаждения температуру поддерживали на уровне 90 К, и серебро образовывало нанокластеры, каковые после этого «сглаживались» на протяжении отжига в комнатных условиях. Итоговый пример, как продемонстрировали изучения, имел атомарно ровную поверхность.

Вторым элементом конструкции лазера стал наностержень из нитрида галлия GaN длиной в 480 нм, часть внутреннего количества которого была заполнена нитридом индия-галлия InGaN, сыгравшим роль активной среды. Стержень имел чётко очерченные грани, и между ним и плёнкой создавался резонатор с малыми утратами.

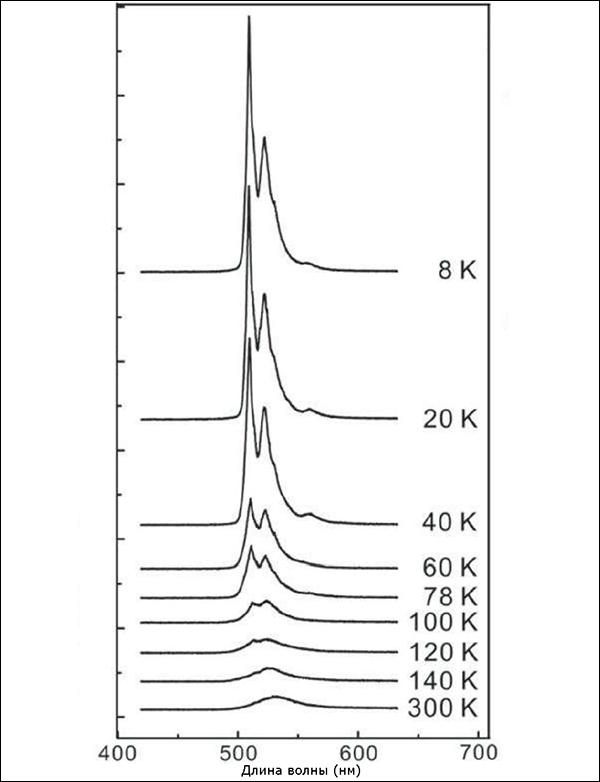

Рис. 2. Вид излучения плазмонного лазера при различных температурах (иллюстрация из издания Science).

Рис. 2. Вид излучения плазмонного лазера при различных температурах (иллюстрация из издания Science).На протяжении опробований лазер показал возможность работы в постоянном режиме с низким порогом генерации (100 нВт для одного стержня при температуре в 78 К). Регистрируя параметры выходного излучения при накачке на длине волны в 405 нм, учёные отметили два пика лазерной генерации на 510 и 522 нм. В подобном опыте со стержнем из InGaN-GaN и поликристаллической серебряной плёнкой генерация не фиксировалась кроме того по окончании понижения температуры до 8 К, что подчёркивает важность выравнивания поверхностей.

Подобные плазмонные устройства, как рассчитывают инженеры, разрешат сгладить отличие в размерах между электронными и фотонными компонентами. Иначе говоря новый лазер, полное описание которого размещено в последнем номере издания Science, рассматривается как элемент будущих оптических интегральных микросхем.

Случайные записи:

- Новая технология позволяет превратить тепло в электричество при помощи электрохимических реакций

- Оэз «липецк» стала лауреатом конкурса внешэкономбанка «премия развития» в номинации «лучший инфраструктурный проект»

Новые подробности настройки длиннофокусной линзы. Сборка шкатулки в конце видео.

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Ученым удалось создать микроволновый лазер нового типа

Как правило для удовлетворения всех насущных потребностей хватает возможностей классических лазеров, не отличающихся эффективностью и сверхвысокой…

-

Лазер на основе нанопроводов может существенно повысить плотность хранения информации

На сегодня полупроводниковый лазер находит множество нужных применений от чистки воды до чтения CD и DVD дисков. Но сейчас сферу их применения возможно…

-

Сибирские ученые создали кристаллы, расширяющие возможности лазеров

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. минералогии Института и Учёные геологии им. В. С. Соболева СО РАН создали образцы кристаллов с улучшенными особенностями,…

-

Миниатюрные солнечные батареи открывают новые возможности

Миниатюризация интегральных микросхем делает вероятным сократить величину потребляемой ими энергии так, что для их питания достаточно применять такие же…