-

Мозг чувствует, когда его исследуют

09.03.2012

Наука и жизнь

Наука и жизнь -

На различные экспериментальные способы мозг откликается по-различному, что может приводить к диаметрально противоположным выводам.

Просматривая какую-нибудь новость по нейробиологии, мы непременно встретим что-то наподобие «исследователи… стимулировали/подавляли активность нейронов мозга». Методы стимуляции смогут быть самыми различными, от особых веществ, подавляющих либо возбуждающих нервные клетки, до оптогенетических способов, в то время, когда в нейроны вводится ген фоточувствительного белка, а позже посредством оптоволокна, внедрённого в мозг, нейроны и – этот белок за ним – возбуждаются световыми импульсами. Такие опыты – очень полезный источник сведений о функционировании мозга: влияя те либо иные на нейроны, мы можем выяснить функцию, к примеру, конкретного участка коры полушарий.

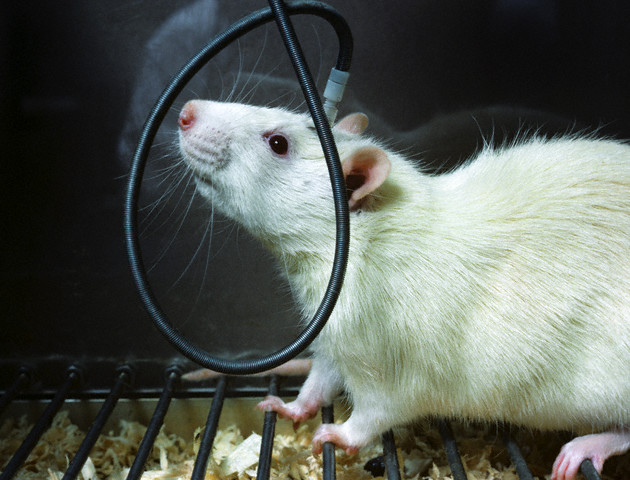

Лабораторная крыса с электродным имплантатом в мозге. (Фото Nathan Benn / Ottochrome / Corbis.) Нейроны коры, выращенные в лабораторных условиях. (Фото Dennis Kunkel Microscopy, Inc. / Visuals Unlimited / Corbis.)‹ ›

Но, вмешиваясь в работу нервных цепочек, не меняем ли мы тем самым их функции? Не распространяется ли влияние исследователя на другие области мозга, каковые как словно бы не должны быть затронуты опытом? В статье, размещённой в Nature группой нейробиологов из Гарварда, говорится, что такая опасность вправду существует: мы можем прийти к ошибочным выводам по причине того, что мозг из-за отечественного вмешательства повёл себя не так, как в большинстве случаев.

Бенс Олвечки (Bence Olveczky)и его сотрудники изучали моторную кору у крыс: животных учили нажимать на рычаг некоего устройства, для получения награды, по окончании чего инактивировали участок коры, несущей ответственность за перемещения, и следили за тем, сможет ли крыса выполнить выученное задание. Нейроны инактивировали посредством особого вещества, подавляющего работу нейромедиаторов; его воздействие было недолгим, так что нервные клетки скоро опять возвращались в строй.

Но произошло так, что у одной из крыс при манипуляциях с мозгом безнадёжно повредили маленькой участок двигательной коры. От животного, однако, не отказались, а расширили область повреждения так, дабы в неё вошли все те нейроны, каковые подлежали отключению – лишь на этот раз отключение было окончательным и бесповоротным.

При краткосрочном ингибировании работы нервных клеток ничего необычного не происходило – крысы появились неспособны скоординировать перемещения и надавить на рычаг, из чего возможно было бы сделать вывод, что отключённые нейроны владеют такой-то и такой-то функцией. Но крысы с убитыми нервными клетками то же самое задание замечательно делали, из чего возможно было бы сделать совсем противоположный вывод – что те же самые нейроны таковой функцией не владеют. Иными словами, короткое постоянное отключение и отключение нейронов приводили к различным итогам.

То же самое было и с зебровыми амадинами: в зависимости от того, как у них инактивировали нейроны определённого участка мозга, на время либо окончательно, птицы или пелибрачные песни, или у них с этим появлялись значительные неприятности. К временным способам действия относится и оптогенетика (так как тут нейроны включаются не пожизненно), и, как выяснилось, с ней обстановка такая же: действие на мозг оптогенетическими способами давало иные результаты, нежели в том случае, в то время, когда трансформации в нейронах были постоянными.

По словам Джулио Тонони (Giulio Tononi), эксперта в области поведенческой нейробиологии в Висконсинском университете, полученные результаты весьма похожи на диасхиз – так в клинике именуют временную потерю функций в одном участке нервной совокупности из-за повреждений в другом её участке. Диасхиз разрешает растолковать последующее возвращение и исчезновение некоторых нервных функций по окончании инсульта: к примеру, в случае если из-за удара рука либо нога стали неподвижны, то это не означает, что нейроны, несущие ответственность за их подвижность, погибли – они смогут оставаться в полной мере живыми, легко временно ощущают влияние вправду повреждённого участка мозга.

Увидим кроме этого, что мозг по большому счету отличается пластичностью, и кое-какие нервные цепочки смогут легко в какой-то степени брать на себя функцию вторых. Но, как бы то ни было, у исследователей, трудящихся в экспериментальной нейробиологии, показалась дополнительная головная боль: они должны принимать к сведенью способ, благодаря которому взяты те либо иные результаты, по причине того, что вмешательство с долгосрочными последствиями может продемонстрировать нам одно, а вмешательство с краткосрочными последствиями – второе. Из-за чего так происходит, разумеется, возможно растолковать лишь с подробной картой межнейронных соединений в мозге.

Напоследок увидим, что влияние наблюдателя либо экспериментатора на объект, которым он занимается – сверхсложный и, не побоимся этого слова, философский вопрос, относящийся к методике науки и касающийся полностью специальностей и всех отраслей. Где-то, само собой разумеется, таким влиянием возможно пренебречь, а где-то, в особенности в экспериментальных областях, от него легко некуда не убежишь. И формы у него смогут быть различные.

К примеру, в психотерапевтических опытах сама личность исследователя, задающего вопросы, может влиять на поведение другого человека, а в опытах с животными не редкость достаточно легко физического присутствия экспериментатора, дабы появился какой-то неожиданный перекос – к примеру, многие не забывают прошлогоднее сообщение сотрудников Университета Макгилла, каковые поняли, что в присутствии мужчин-лаборантов болевая чувствительность подопытных мышей понижается.

По данным The Scientist.

Создатель: Кирилл Стасевич

Источник: nkj.ru

Случайные записи:

- Многозадачность снижает продуктивность мозга

- Собаки появились в америке через тысячи лет после людей?

Правда ли, что наш мозг работает на 10%? — Научпок

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Стволовые клетки, посланные в свободное плавание, организовали структуры, весьма похожие на кору полушарий людской мозга. О том, что происходит в мозга,…

-

Мозг сам управляет производством новых нейронов

Стволовые клетки во взрослом мозге находятся в подчинении у особых нейронов, каковые смогут ускорять либо замедлять появление новых нервных клеток. О…

-

Отростки нейронов подкорковой ограды попадают в самые далекие отделы мозга. Чтобы выяснить, как трудится мозг, мы должны знать, как выглядят его…

-

Ультразвук поможет в борьбе с раком мозга и болезнью альцгеймера

Посредством ультразвука лекарства и защитные иммунные белки смогут преодолеть гематоэнцефалический барьер, что не пускает их в больной мозг. При лечении…