-

На старте — р-14

29.02.2012

В мире моделей

В мире моделей -

Ракета 8К65 — одноступенчатая, с жидкостным ракетным двигателем и с несущими топливными баками. В качестве компонентов горючего были в первый раз использованы самовоспламеняющиеся при взаимодействии азотная кислота (АК-27И — окислитель) и несимметричный диметилгидразин (НДМГ — горючее). Управление полётом осуществляется при помощи газоструйных рулей.

Независимая инерциальная совокупность управления в первый раз в отечественной практике применяла гиростабилизированную платформу с гироскопами на воздушном подвесе. Углы поворота по трём осям измеряются соответствующими индукционными датчиками. Кроме этого на гироплатформе устанавливаются датчики линейных ускорений по боковой и обычной осям стабилизации, каковые реагируют на линейные ускорения.

Помимо этого, на гироплатформе установлена обойма с пятью измерительно-преобразовательными головками интегратора скоростей. Команда на выключение двигателя проходит по окончании срабатывания трёх из них. Все это повышает точность и надёжность работы автомата управления дальностью.

Полёт ракеты к цели происходит по программе, которая вырабатывается при развороте гироплатформы шаговыми моторами.

Команды на них для разворота гироплатформы (а за ней разворачивается и ракета) поступают с генератора программных импульсов, трудящегося по заданной программе. Генератор задаёт и профиль трансформации скорости ракеты. Для надёжности параллельно трудятся два блока. Программа записывается на киноленте в виде чередующихся тёмных и белых поперечных полос (раздельно для угла и скорости разворота). Лента протягивается через блок светочувствительных датчиков.

Фотодиодами датчиков любая чёрно-белая пара преобразовывается в электрический импульс. Прохождение одного импульса ведет к повороту ракеты на две угловые 60 секунд либо трансформации скорости на 4,4 м/с. Использование генератора программируемых импульсов вместо кулачковых программных механизмов на более ранних примерах ракет дальнего действия уменьшило погрешности разворота ракеты на цель и повысило точность стрельбы по дальности.

Корпус хвостового отсека сделан в форме тонкостенной конической оболочки клёпаной конструкции, образованной обшивкой и силовым набором. Коническая форма отсека с громадным основанием у донного среза разрешает поместить двигатель, переместить центр давления вниз по длине ракеты для улучшения её стабилизации в полёте.

На наружной поверхности корпуса хвостового отсека посредством фитингов в плоскостях стабилизации установлены четыре трапециевидных консоли аэродинамического стабилизатора и сделаны люки для доступа к агрегатам маршевого двигателя. На торцевом шпангоуте закреплены стартовые опоры, передающие нагрузки от ракеты на стартовый стол, с кронштейнами графитовых газовых рулей и электрическими рулевыми автомобилями.

На ракете устанавливается маршевый ЖРД РД-216 (8Д514), созданный ОКБ-456 под управлением В.П. Глушко. Он образован двумя аналогичными двигательными блоками 8Д513, объединёнными рамой для крепления к корпусу и имеющими неспециализированную совокупность запуска.

У каждого блока две камеры сгорания паяно-сварной конструкции с внутренним и регенеративным охлаждением, турбонасосный агрегат (ТНА), газогенератор, трудящийся на главных компонентах горючего, и совокупность автоматики. ТНА размещён между камерами сгорания у критических сечений сопел. Благодаря неспециализированной совокупности запуска, все камеры двигателя включаются в один момент, и тем самым устраняется опасность опрокидывания ракеты на стартовом столе.

Рама ЖРД крепится к силовому шпангоуту бака горючего.

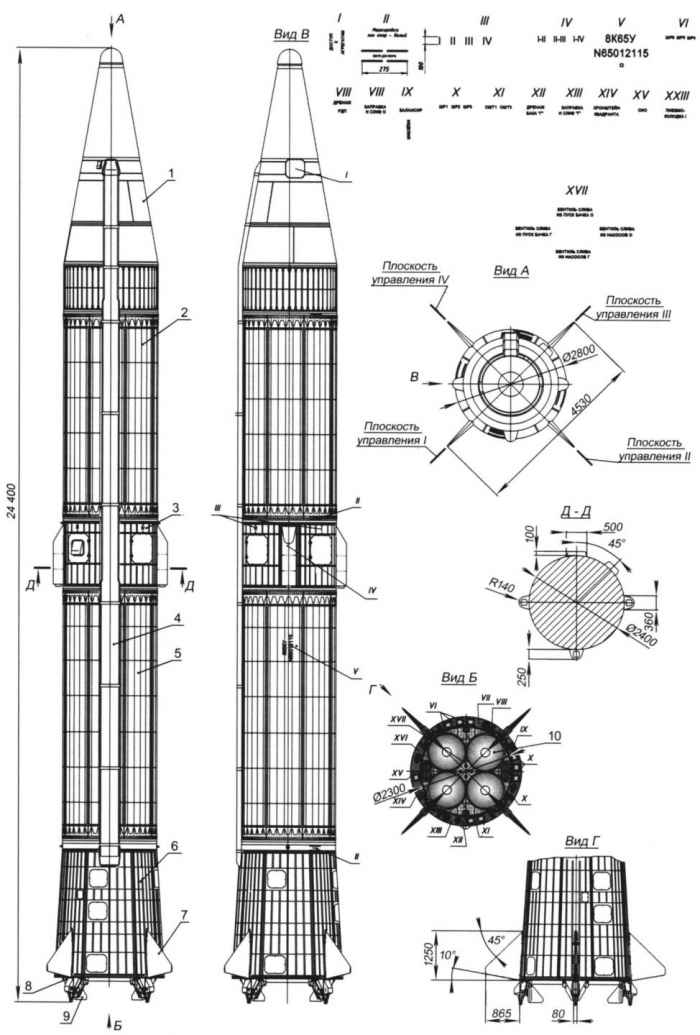

Рис.1. Баллистическая ракета средней дальности (индекс 8К65):

1 — головная часть; 2 — блок баков окислителя; 3 — межбоковой отсек; 4 — гаргрот; 5 — бак горючего; 6 — хвостовой отсек; 7 — аэродинамический стабилизатор; 8 — опора; 9 — газовый руль; 10 — сопло двигателя

Ракета имеет отделяемую в полёте моноблочную головную часть с термоядерным зарядом мощностью 1 либо 2,3 Мт. Её отделение от корпуса производится по основной команде от интегратора на выключение двигателя путём разрыва трёх пироболтов. Сразу после этого включаются три пороховых тормозных двигателя, установленных снаружи приборного отсека.

Их воздействие замедляло полёт ракеты и разворачивало её для исключения соударения корпуса с головной частью. Кроме этого были предусмотрены совокупность аварийного подрыва ГЧ и выключение двигательной установки при большого отклонения ракеты от заданной траектории полёта.

Ракета 8К65 запускалась с наземного пускового устройства, складывающегося из несложного стартового стола и кабель-мачты.

прицеливание и Заправка ракеты осуществлялись по окончании установки её на пусковой стол. Конструкторам удалось достигнуть более высокой готовности ракеты к пуску если сравнивать с ранее созданными примерами ракет.

Позднее был создан шахтный вариант ракеты — 8К65У.

Для него были выстроены шахтные пусковые установки (ШПУ) «Чусовая». Модифицированная ракета была более идеальной, чем 8К65. Её оснастили совокупностью дистанционного управления заправкой горючим и сжатыми газами. ШПУ имели значительные преимущества перед наземными стартами в отношении защищённости от поражающих факторов ядерного взрыва, и снабжали долгое поддержание ракет в готовности к пуску.

Ракета 8К65У была унифицирована для наземного и шахтного стартов, метод старта из шахты — вольный, газодинамический, из пускового стакана, на собственных двигателях.

Ракета 8К65 употреблялась и в космических целях. На её базе были созданы геофизические ракеты (Вертикаль-3 -Вертикаль-12), имевшие индекс К65УП.

Она кроме этого была выбрана и в качестве базы для ракеты-носителя лёгкого класса, значительно превосходящей по возможностям первый вариант РГ «Космос-2» на базе Р-12.

Предлагаемая сейчас модель-копия ракеты Р-14 (рис.2) выполнена в масштабе 1:30. Она может использоваться как спортивный «боеприпас» для выступления на соревнованиях в категории S7, так и как экспонат на выставке.

Конструктор модели-копии — Никита Белебаха (ученик 8 класса лицея в Электростали).

Для изготовления данной копии главным материалом помогают бумага толщиной 0,2 — 0,25 мм и липа. Перед тем как приступить к постройке копии, нужно изготовить две оправки.

Одна — цилиндрическая — для корпуса длиной около 350 мм и диаметром 79 мм. Вторая — конусная (угол — 3 градуса) — для хвостового конуса. Они (оправки) смогут быть выполнены из металла либо из пластика.

Железные -нужно уменьшить в (расточить отверстия).

Рис.2. Модель-копия ракеты Р-14:

1 — головной обтекатель; 2 — втулка; 3 — заглушка; 4 — петля подвески; 5 — нить подвести парашюта; 6 — парашют головной части; 7 — парашют главного корпуса; 8 — верхний элемент корпуса; 9 — пыж; 10 — соединительная втулка элементов корпуса; 11 — удерживающая решётка (сетка); 12 — нижний элемент корпуса; 13 — соединительная втулка для хвостовой конусной части; 14-хвостовой конус; 15-верхний шпангоут; 16-аэродинамический стабилизатор; 17 — нижний шпангоут; 18 — МРД; 19 — опора

Корпус модели длиной цилиндрической части около 500 мм.

Склеить и снять его с оправки при диаметре 79 мм для неопытных моделистов будет тяжело. Выход один — изготовить его из двух частей (элементов). Так и делалась эта модель.

Любой элемент склеен из двух слоёв чертежной бумаги на оправке диаметром 79 мм. По окончании просушки у заготовки обрабатывают шов наждачной бумагой и покрывают слоем нитроклея.

По окончании просушки опять зашкуривают всю поверхность наждачной бумагой — снимают ворс.

После этого размечают остро заточенным карандашом размещение сварных швов и оклеивают любой элемент корпуса полосами узкой писчей бумаги, предварительно сделав на них закатку заклёпочных швов шестерёнкой с шагом 2 -2,5 мм. Ширина полос бумаги наряду с этим — 150 и 199 мм. И их лучше наклеивать из 5 элементов — не будет морщин намоченной клеем (ПВА) бумаги.

По окончании просушки одного элемента оправку с закреплённым на ней элементом помещают в сосуд (ведро) с тёплой водой и накрывают полиэтиленовым пакетом — создают паровую ванну и держат в том месте оправку около 30 мин.. Бумага намокает — и подробность вольно снимается с оправки. Такую же процедуру проделывают и со вторым элементом.

По окончании подсыхания взятых подробностей их торцуют по длине.

Верхнюю — на две части длиной 175 и 40 мм, нижнюю — на 217,5 мм. Эту операцию (торцевание) выполняют на токарном станке, предварительно зажав в патрон древесную оправку и используя самую низкую скорость вращения.

Для соединения верхнего и нижнего элементов корпуса используют втулку из липы шириной 25 мм и толщиной стены 2 мм.

Предварительно в неё вклеивают удерживающую решётку. Её возможно выполнить из большой железной сетки (ячейка 5-8 мм) либо собрать из бамбуковых реек диаметром 3-5 мм.

В верхний финиш (торец) корпуса вклеивают втулку из липы шириной 30 мм и толщиной стены 2,5 мм: по окончании сборки модели в неё будет вставляться головной обтекатель.

Хвостовой отсек выклеивают на конусной оправке из двух слоёв чертёжной бумаги. По окончании подсыхания торцуют по длине 109 мм, зажав оправку в патрон токарного станка.

Соединяют хвостовой корпус и отсек при помощи втулки. Её сначала вклеивают в маленькую часть (хвостовой отсек), а после этого в корпус. Готовый корпус оклеивают сегментами узкой бумаги, предварительно сделав на них имитацию заклёпочных и сварных швов.

Для заготовок хвостового конуса нужно сделать шаблон-развёртку, которая образовывает одну четвёртую часть площади конуса. Снизу в полученный корпус вклеивают двигательный блок. Он складывается из двух базисных шпангоутов, выполненных способом переклейки, и четырёх контейнеров МРД. На данной модели силовой блок — универсальный. Он имеет два варианта применения двигателей — четыре и два, их импульс — 5 не. Желаю подметить, что высота полёта на двух МРД будет маленькой — 15 — 20 мм.

Стабилизаторы (их четыре) выполняются из стеклотекстолита толщиной 2,5 мм, профилируются и крепятся при помощи шпильки к двигательному (силовому) блоку. Их ставят лишь для прохождения стендовой оценки и для полёта.

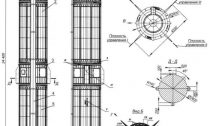

Рис. 3. Оправки для склейки элементов корпуса модели-копии ракеты Р-14 (М 1:30):

I — хвостового; II — центрального

Головной обтекатель вытачивают из липы на токарном станке. Заготовку диаметром порядка 86 мм и длиной 200 мм зажимают в патрон токарного станка и обрабатывают снаружи, уменьшая диаметр к патрону. После этого поэтапно рассверливают в на глубину 150 — 152 мм свёрлами различных диаметров, от 25 мм до 10 мм и делают внутреннюю конусную расточку (угол 22 градуса) долгим резцом.

Причём на глубину 32 -33 мм расточка — цилиндрическая (диаметр 68 мм).

Затем вынимают заготовку из патрона станка, зажимают новую заготовку и делают оправку для обтекателя и закрепляют его рассверленной частью. Места соединения (для надёжности) промазывают точками клея. По окончании подсыхания его снаружи обрабатывают резцом, наждачной бумагой и покрывают нитролаком.

На нижнюю часть головного обтекателя крепят маленький отрезок корпуса длиной 40 мм. Из фанеры вытачивают шпангоут диаметром 68 мм и туго вставляют его в торец обтекателя, предварительно вклеив в него петлю для крепления парашюта. Позже, по окончании загрузки обтекателя при балансировке готовой модели, нужно не забыть вклеить шпангоут наглухо.

Последний этап работы над моделью-копией -приклеивание и оформление всех наружных элементов: лючков, коробов, стоек, колодок; окраска и грунтовка. Главный цвет — хаки (зелёный). Для имитации донной части и сопел используют серебристый. Сопла вклеены на оправке из бумаги в два слоя и отторцованы по длине 20 мм.

На модели используют два парашюта — для головной части (диаметром 450 мм) и главного корпуса (диаметром 500 мм).

Собранную модель с МРД центрируют — находят размещение ЦТ (центра тяжести). Он должен быть в месте соединения верхнего и нижнего элементов корпуса (около 400 мм от «макушки» модели).

Стартовая масса модели — около 250 г (без МРД).

В.

РОЖКОВ, г. Электросталь, Столичная обл.

Случайные записи:

Star TV — Canlı Yayın HD

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Частенько школьники, заметив по телевизору либо в издании старт космического корабля, проявляют живой интерес к тому, как это происходит. Вот бы…

-

Космос кличет мальчишек. Сейчас чуть не каждый школьник грезит стать астронавтом так же, как в далекие 30-е годы их сверстники мечтали авиацией. И как…

-

На проходившем в 2013 году в подмосковном городе Жуковский Интернациональном космическом салоне (МАКС-2013) с успехом демонстрировали свои работы юные…

-

Строим модели ракет. Первый полёт человека в космос отечественного соотечественника Юрия Гагарина в первой половине 60-ых годов XX века стал началом…

-