-

Первая ступенька в профессию

16.06.2015

В мире моделей

В мире моделей -

В первый раз я заметил данный необыкновенный ракетоплан в 2007 году на чемпионате России в Орле. На стартах моделей класса S4А моё внимание привлёк полёт ракетного планера контейнерного типа. Из стартового протокола определил фамилию его конструктора — Саша Совков из команды Краснодарского края и время полёта — «максимум» (3 мин.). Хотелось сходу познакомиться с самим конструктором, но в стартовой территории он не показался и по окончании второго тура.

А в протоколе по окончании красного числа «180» значилась цифра «0».

Через какое-то время эта видоизменение была мною разгадана. «Слетав» превосходно в первом туре на «главной» модели, Саша старался её отыскать для запусков в последующих турах. И эти поиски весьма затянулись, но модель (прекрасно отлаженную) разыскать не удалось.

Нужно признать, что другие его спортивные «боеприпасы» в то время нуждались в доводке — летали они ещё нестабильно. В итоге соревнований радужные надежды конструктора не сбылись, занятое место — во втором десятке.

На моё предложение побеседовать Саша отнёсся с интересом.

По всей видимости, было желание некоей «реабилитации» в неудачных стартах.

Живёт и обучается Саша Совков сейчас уже в 11-м классе г.Славянска Краснодарского края.

С восьми лет занимается авиамоделизмом, а позже — и ракетомоделизмом у превосходного педагога Анатолия Ивановича Смолы — одного из немногих сейчас действующих ветеранов дополнительного образования в Российской Федерации.

Тут направляться подчернуть, что Краснодарский край — один из пионеров развития ракетно-космического моделизма у нас в стране. Громадную работу в этом крае выполняют и сейчас. Тут жил и трудился первый конструктор ракетомодельного двигателя Евгений Леонидович Букш. Тут же и сейчас трудится тренер-педагог Олег Петрович Оптимален, вырастивший многих мира чемпионатов и призёров Европы.

Собственную первую летающую модель самолёта Саша выстроил, обучаясь во втором классе. Через год его увлекли модели ракет. В 2005 году его идеи реализовались в новой занимательной модели ракетоплана совсем необыкновенной конструкции со складывающимся хвостовым оперением и крылом.

В этом же году он стал медным призёром первенства России по ракетомодельному спорту, а в 2007-м занял первое место на краевых соревнованиях.

Сейчас Саша с успехом заканчивает 11-й класс, с настроением делает модели ракет и в мечтах видит себя конструктором настоящих ракет. Хочется верить, что эта детская его увлечённость станет первой ступенью в профессию инженера-конструктора.

Предлагаемая модель ракетоплана — хороший пример творческого альянса пытливого юноши и вдумчивого педагога. Подчеркну, всё то время (а это более 30 лет) знаю Анатолия Ивановича, его постоянно отличала неуёмность, поиск нового в спортивном ракетно-космическом конструировании.

На первый взгляд ракетоплан класса SА4 может показаться примитивным.

Но идеи, реализованные в нём, заслуживают внимания. И, по-моему, будут увлекательны ракетомоделистам.

Эта модель относится к ракетопланам контейнерного типа. Его планирующая часть воображает миниатюрный складной летательный аппарат, укладывающийся для взлёта в носитель (контейнер).

Рейка-фюзеляж — коническая трубка из углепластика с громаднейшим диаметром 4 мм и длиной 304 мм без учёта толщины шпангоута. Для неё создатель приспособил обычный хлыст (самое узкое звено) от складной рыбацкой удочки. Передней частью (громадным диаметром) его вклеивают в шпангоут головного обтекателя. Он также конической формы, склеен из узкого прессшпана (электротехнического картона), носовая часть («макушка») — выточена из липы.

Посадочная юбка шириной 20 мм и диаметром 31 мм кроме этого выполнена из прессшпана и соединена с головным обтекателем при помощи шпангоута, вырезанного из фанеры толщиной 1,5 мм, для облегчения в нём произвольно просверлены семь отверстий. Место шпангоута рейки-и соединения фюзеляжа усилено косынкой. К последней приклеен контейнер совокупности спасения носителя — бумажная трубка диаметром 9 мм и длиной 20 мм.

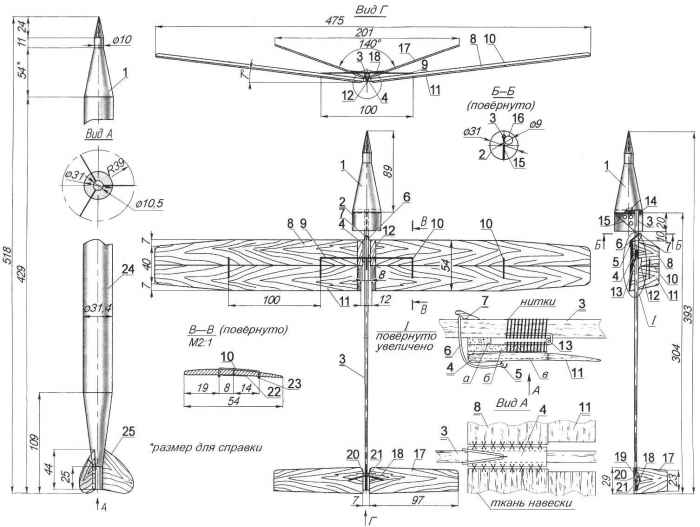

Модель ракетоплана класса S4А А.Совкова:

1—головной обтекатель; 2—«посадочная» юбка; 3—рейка-фюзеляж; 4 — крепёжная плата крыла (складывается из элементов а, б, в); 5 —крючок; 6—резинка установки крыла; 7—упор; 8—передняя часть крыла; 9—резинка раскрытия крыла (обеспечение угла «V»); 10—резинка раскрытия элементов крыла; 11 —складывающаяся (задняя) часть крыла; 12—упор резинки раскрытия; 13—шарнирный узел поворота крыла; 14—шпангоутголовного обтекателя; 15 — косынка усиления; 16 — контейнер совокупности спасения носителя; 17—хвостовое оперение; 18—резинка раскрытия оперения; 19—шарнирный узел оперения; 20 — крепёжная плата оперения; 21 —упор резинки раскрытия оперения; 22—полоса ткани; 23 — шпилька-фиксатор; 24—корпус носителя; 25 — стабилизатор носителя

Крыло — в плане прямоугольной формы с трапециевидными законцовками. Произведено — из бальзовой пластины толщиной 3 мм и длиной 500 мм. Профиль крыла — плоско-выпуклый.

Задаётся он при обработке всей пластины наждачной бумагой, наклеенной на брусок. Затем крыло покрывают двумя слоями нитролака и разрезают на две половинки (консоли), каковые, со своей стороны, режут на протяжении на две равные части. Места разреза слега прошкуривают, задавая маленький угол при соединении, обрабатывают нитролаком и соединяют шарнирно, наклеивая на протяжении нижней плоскости полосы нейлоновой ткани шириной 12 мм. Этим задаётся некая кривизна профиля (вогнутость).

В обеих половинах консоли сверлят по два отверстия диаметром 2 мм, отступая от линии сгиба соответственно 8 мм и 14 мм. В них продевают двойные резинки раскрытия крыла и его элементов (шляпная резинка диаметром 1 мм), каковые снизу удерживаются шпилькой из проволоки либо бамбука.

Соединяют крыло в одно целое при помощи крепёжной платы, вырезанной из фанеры размерами 8×23 мм и толщиной 2 мм. Сверху к ней крепят шарнирный узел (13) крыла.

Он складывается из П-образной петли, из шести витков металлической проволоки диаметром 0,8 мм со свободными финишами длиной 12 мм и осью, засунутой в петлю и согнутой П-образно. Финиши оси длиной 14 мм обматывают нитками, промазывают эпоксидной смолой и клеят к крепёжной плате. На её нижнюю поверхность клеят кусочек нейлоновой ткани размерами 22×22 мм.

По окончании просушки к свободным финишам ткани крепят консоли крыла, наклеивая ткань к нижним плоскостям его передних частей (неподвижных). Угол «V» крыла (около 7°) задаётся наряду с этим путём скашивания боковых плоскостей платы и фиксируется резиновой нитью, засунутой в отверстие консоли. Корневые окончания консолей и сверху, и снизу усиливают накладками из фанеры.

Свободные финиши петли шарнирного узла привязывают нитками на эпоксидной смоле к рейке-фюзеляжу снизу на расстоянии 34 мм от среза «посадочной» юбки головного обтекателя. Для повышения поверхностей прилегания крыла, а правильнее крепёжной платы, к ней сверху приклеивают накладку из липы сечением 6×9 мм, делая желобок в месте касания рейки-фюзеляжа. Толщиной накладки регулируют установочный угол крыла.

Снизу в плату на расстоянии 11 мм от передней её части вклеивают крючок для крепления резинки возврата крыла. Вторая точка её фиксации — на крючке, закреплённом сверху на рейке на расстоянии 7 мм от передней кромки крыла. Такое размещение крючков создаёт нужный момент силы для установки крыла в планирующее положение.

Хвостовое оперение — V-образное, с углом развала 140°. Шарнирное крепление — подобно крылу.

Две бальзовые пластины толщиной 1 мм при помощи полосы ткани соединяют с аналогичной платой, которую, со своей стороны, шарнирно крепят снизу к хвостовой части балки-фюзеляжа. Шарнирный узел подобен узлу крепления крыла и выполнен из проволоки диаметром 0,4 мм. Угол установки хвостового оперения подбирается толщиной накладки, приклеиваемой сверху на плату.

В плоскостях хвостового оперения на расстоянии 14 мм от края делают отверстия диаметром 2 мм для резинки. Тут ответ — уникальное. Резинка, финиши которой фиксируются снизу двумя шпильками, снабжает и раскрытие стабилизатора, и установку его в положение для планирования.

Вероятные люфты в шарнирном соединении выбираются натяжением резинки.

Полётная масса ракетоплана — около 17 г.

Подготовка модели к полёту.

В первую очередь при подготовке модели к полёту находят размещение центра тяжести. Он обязан размешаться на расстоянии 25 мм от передней кромки крыла (мало впереди линии складывания консолей). В случае если нет — загружают носовую либо хвостовую часть фюзеляжа.

После этого пускают модель с рук на планирование, получая наряду с этим устойчивого полёта с маленьким углом понижения. В случае если модель пикирует — меняют угол установки стабилизатора, поднимая мало вверх заднюю его часть. В случае если кабрирует — её отпускают. Это делается подбором толщины накладки.

Добившись хорошего планирования, возможно запускать модель на двигателе импульсом до 1 н·c, достигая желаемого результата.

В. РОЖКОВ

Случайные записи:

Аня Артемьева — Детства первая ступенька

Похожие статьи, которые вам понравятся:

-

Твоя первая комнатная модель планёра

Замечая за тем, как умелые моделисты отправляют в полёт рекордные авиамодели, нечайно появляется желание попытаться собственные силы и сделать мелкий…

-

Четыре профессии одного модуля

Приверженцы определенных видов моделизма достаточно редко применяют технологические приёмы и конструкторские решения, свойственные вторым направлениям…

-

Пилотажный змей-дельтаплан. Окружающий нас материальный мир непрерывно видоизменяется, обогащаясь все новыми составляющими элементами, в числе которых и…

-

В-1: ступенька к пьедесталу почета

Среди свободнолетающих моделей класс В-1, включающий конструкции о объемным фюзеляжем, снабженные резиномотором, воображает в творческом отношении,…

-